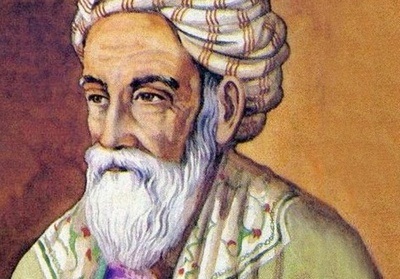

Жизнь Омара Хаяма

О жизни великого Хайяма сохранилось, как говорят, несколько рассказов, несколько легенд и некоторое число творений, достаточных бессмертия… Но если о жизни Хайяма мы не знаем почти ничего, то о юности его знаем еще меньше. Как и почему, например, забросило его в Самарканд и Бухару из родного города Нишапура (Найсабури), мы можем только догадываться. Где, в какой школе и — более того — в каком городе получил он образование, нам тоже неизвестно. Свидетельства историков противоречивы, отрывочны и ненадежны.

Даже даты его жизни удалось установить сравнительно недавно и довольно неожиданным образом — благодаря кропотливому анализу сохранившегося гороскопа. Даты такие: 1048—1131.

Известно время. И край известен. Только произнеся даты — 1048 — 1131—мы уже тем самым даем заглавие и подробный план первого тома биографии Хайяма.

1048—1131…

Европу охватывает страстное крестоносное безумие — и она устремляется на Восток. Невероятное совершается: Иерусалим взят, и граница миров креста и полумесяца проходит у «гроба Господня»…

Сунские императоры Китая ищут ответа на трудные государственные вопросы в 294 книгах Сыма Гуана «Всеобщее зерцало, помогающее правлению»…

Арагонские рыцари выбивают из Сарагоссы мавров. Ярослав Мудрый, Ярославичи, Владимир Мономах, первые летописи, половцы, «Русская правда»…

Сельджукские шахи, караханидские эмиры, фидаи, то есть «жертвующие жизнью» — чтобы убить враждебного государя или визиря…

Король Людовик Толстый начинает 350-летний труд, именуемый объединением Франции; другой француз — Пьер Абеляр — заговорил о разуме против церкви…

В Мексике и Гватемале растут города Среднего царства майя… Вильгельм Завоеватель побеждает при Гастингсе. После падения Римской империи прошло уже 650 лет. До первых буржуазных революций — еще полтысячелетия. Первый том биографии Хайяма «почти написан». Но одного тома недостаточно.

Разве цитируя среднеазиатскую карту, мы уже не одеваем прочным переплетом второй том жизнеописания Хайяма? «Хорасан, Мавераннахр, Самарканд, Бухара, Мерв…» Миллионы красных тюльпанов среди весенней зеленой травы — мы их видели, и он — тоже.

Бухара — от слова «бухар», что означает местонахождение идолов; или от древнеиндийского «бихар», что означает монастырь… Мы, как и он, слышали об этом. Глиняные башни, древние уже в его время, перекинутые через пропасти мосты, неведомо с каких пор приписываемые распорядительности Искандера Двурогого — Александра Македонского.

Цветные изображения пирующих язычников — издревле запретные, разрушаемые, засыпаемые, тайком откапываемые в то время, через 1000 лет спасенные — в старом Самарканде и Пянджикенте.

Ах, сколько можно было бы узнать о Хайяме! Ведь странствия — важная часть жизни едва ли не каждого ученого и поэта на Востоке: двор шаха, немилость визиря, бегство с караваном в город, где, говорят, щедро делится своей мудростью светоч вселенной, славный (имярек), которому покровительствует еще более крупный (имярек), светоч семи вселенных…

А по пути — река зеленая, чистая и ласковая в горах, мутная и свирепая в долине. Легенда о мастере, который заложил фундамент гигантского минарета и исчез.

Пять лет ищут его, затем является: «Эмир, казни, но выслушай! Я скрылся, чтобы фундамент высох и окреп, ты же заставил бы меня строить немедленно, и я не создал бы чуда, достойного тебя…»

Изощренная фантазия правителя: политических заключенных бросают в подвал с решетчатым потолком, сквозь который легко протекают нечистоты из царской конюшни. Горные перевалы, способные зимой засыпать снегом целое войско, а летом — приоткрыть гигантский мир белоглавых гор, среди которых змеится великий шелковый путь, а ветер доносит голоса из кишлака; кишлак же за пропастью, и пути к нему — три дня…

Те же горы, реки, небо, тюльпаны, но давно нет старого Мерва, далеко — в афганских и иранских горах — затерялись маленькие города, сыновья на месте великих предков: Балх, Герат, Нишапур…

Бухара — она, может быть, больше других мест сохраняет образ «того века». Но мы почти не знаем, сколько пробыл Хайям в Бухаре.

Самарканд. Здесь Хайям прожил в изгнании лет пять. Но фантастические изумрудные дворцы Тимура и Тимуридов почти вытеснили в XIV— XV столетиях Самарканд прежних столетий (а ведь Самарканд, пожалуй, самый старый из ныне существующих городов Востока…). Итак, мы не знаем, каким был город, в который пришел 20—25-летний юноша, где он обрел то, что было всего нужнее, всего полезнее; не в переносном смысле слова, а в буквальном: хлеб насущный ученого тех времен — покровителя.

Это главный судья Самарканда — чиновник весьма и весьма заметный. Вы хотите узнать, каков он был? Извольте. Отвечает Хайям. «Трактат о доказательствах задач алгебры и алмукаббалы» — одна из замечательнейших работ математиков ислама, работа, в которой математики Европы были опережены на четыре столетия. Там нашлось (конечно, нашлось) место, чтобы вспомнить и покровителя. «Поскольку всевышний Аллах даровал мне благо, я хочу посвятить себя его сиятельству нашему славному и несравненному господину судье судей имаму господину Абу-Тахиру, да продолжит Аллах его возвышение и повергнет тех, кто питает к нему зависть и вражду». Не правда ли, вы сразу чувствуете здесь этот загадочный, витиеватый, сладкоречивый Восток? Но тут лишь начало. Лишь вводный период. Традиционная вежливая форма.

Далее начинается разработка темы. «Я отчаялся увидеть столь совершенного во всех (учтите, во всех без исключения) практических и теоретических качествах (как видите, охват — всеобъемлющ) человека, сочетающего в себе и проницательность в науках, и твердость в действиях, и в усилиях делать добро людям…».

Надо признать, что весь последний отрывок выполнен на высочайшем уровне. Можно сказать — он бессмертен. Он вне времени. Вне места. Это уже не Восток. Это своего рода эталон фельдфебельски откровенной и вместе с тем умной, тонкой и, более того, тактичной лести.

Правда, с некоторой грустью надо заметить, что наш герой отнюдь не новатор. Первые образцы подобной литературы появились где-то у истоков письменности. Заканчивает же Хайям уж совсем тривиально и малоинтересно. «Его присутствие расширило мою грудь, его общество возвысило мою славу, мое дело выросло от его света и моя спина укрепилась от его щедрот и благодеяний».

Впрочем, не будем слишком строги. В посвящениях, скажем, Мольера и Галилея можно найти строки, почти буквально совпадающие с цитированными. Заказчиков все это, очевидно, устраивало.

Но как раз перед радостным гимном «судье судей» Абу-Тахиру, Хайям пишет строки, иные по своему настроению. «Мы были свидетелями гибели ученых, от которых осталась малочисленная, но многострадальная кучка людей. Суровость судьбы в эти времена препятствует им всецело отдаться совершенствованию и углублению своей науки. Большая часть из тех, кто в настоящее время имеет вид ученых, одевает истину ложью, не выходя в науке за пределы подделки и притворись знающими. Тот запас знаний, которым они обладают, они используют лишь для низменных плотских целей. И если они встречают человека, отличающегося тем, что он ищет истину и любит правду, старается отвернуть ложь и лицемерие и отказаться от хвастовства и обмана, они делают его предметом своего презрения и насмешек».

Простим некоторую тяжеловатость стиля. Суть здесь не в литературной форме. Но когда человек в 25 лет говорит подобные вещи, говорит искренне и продуманно, то начинаешь понимать, какова была его юность.

И то, что сразу вслед за этим на страницах рукописи вспыхивает блестящий фейерверк льстивых фраз, убеждает в искренности и правоте Хайяма лучше, чем что-либо другое.

И правота его не очень веселит.

Что же еще знал и умел Омар, сын Ибрахима? По всему ясно, что Хайям основательнейшим образом проштудировал все богословие ислама. Все источники сходятся в одном: Омар ибн Ибрахим был одним из виднейших знатоков в этой области. А стоит заметить, что теологические построения ислама по своей углубленности, пожалуй, не уступают христианским.

Самое любопытное, что мысли об анализе Священных текстов, пусть даже максимально благонамеренном, сама идея о теоретической, логической разработке доводов в пользу бытия Всевышнего — глубоко еретична. Как только появляется малейшая мысль, логика, самое робкое желание понять — начинается ересь. Вера истинная, вера настоящая должны покоиться на цитате.

Цитата и только цитата, повторяемая нараспев, — основа, оплот, щит и меч любой религии. Но трагедия в том, что цитаты нужно все же как-то толковать. Это начало. Если возможно одно толкование, то возможно и другое. И тут-то расцветают ереси.

Они появляются сначала робко, незаметно — речь идет о какой-то мелочи, ерунде. О смысле какого-то словечка. Но здесь уже скрыто страшное. Цепная реакция началась. Лозунгом любой религии следовало бы взять традиционный клич российского жандарма: «Не рассуждать!».

Когда один из китайских мастеров пинг-понга считает, что при атаке противника топ- спином необходимо вспомнить цитату из первого тома трудов Мао, а второй предлагает цитату из седьмого тома — один из них еретик, даже если обе цитаты совпадают буквально.

Они не знают этого; они наивно верят, что говорят одно и то же, но ересь уже зародилась. Через несколько лет на такой почве возрастут секты. Они начнут враждовать. Потом кто-то отчаянный заявит, что цитату надо использовать не при защите от топ-спина, а при атаке топ-спином, а кто-то дерзнет заметить, что именно она соответствует духу пинг-понга, подачам; наконец некто может додуматься до того, что нужно прибегать к другой цитате, что именно она соответствует духу пинг-понга.

И ереси расцветут. Семьдесят две секты были в исламе во время Хайяма. Десятки и сотни томов канонизированных книг. Все это, вероятно, проштудировал Хайям. А он был из той породы людей, что приговорены к стремлению понять все до конца. И он пытался.

Хайям не только блестящий знаток мусульманской теологии; он великолепно знает все философское наследие греков. Впрочем, вообще трудно найти какую-либо область знаний, в которой он не был бы первоклассным специалистом. Правда, в те эпохи энциклопедисты не были такой уж редкостью. Скорее наоборот — на заре науки каждый крупный ученый, как правило, энциклопедист. Но даже помня об этом, поражаешься диапазону Хайяма.

Если перебрать всю историю мировой науки, то в этом смысле с Хайямом могут соперничать человек пять, шесть, не более. Леонардо да Винчи стран ислама — этот комплимент потомков Хайям заслужил полностью.

Математик. Возможно, крупнейший во всей истории Востока. По крайней мере, так полагают многие историки математики. Алгебраические работы Хайяма — можно повториться — блестящи. И он детально изучил математическое наследие греков, а это труд немалый. Работа не одного года.

Астроном. Многие годы он создавал Исфаханскую обсерваторию, сам вел длительные и непрерывные астрономические наблюдения, провел реформу календаря и разработал новое летоисчисление.

Отчасти физик. У него имеется очень любопытный трактат, посвященный знаменитой задаче Архимеда о короне Гиерона. Той самой задаче, в результате которой появился не только закон Архимеда, но и возглас «Эврика!».

Философ. Из его работ видно, что он блестяще знает не только арабскую, но и греческую философию, особенно философию Аристотеля. Аристотелем Хайям восхищался даже слишком откровенно. Может быть, лучше всего об этом говорит стиль ссылок на него. Хайям пишет коротко и сухо: вместо имени «Аристотель» всегда ставит — «философ». Философ — и никаких восточных комплементов. А Хайям умел их говорить, когда надо. Но не здесь. Он не хочет, чтобы пышные слова, инфляцию которых он чувствует лучше всех окружающих, чтобы эти проституированные сладкие фразы прилипали к тем именам, которые действительно дороги ему.

Философ — этого довольно. Вообще, как только Хайям начинает обсуждать существо дела, то поэтический, восточно-пышный стиль исчезает бесследно. Между традиционными реверансами Аллаху, Мухаммеду и очередному покровителю заключен сухой, сдержанный текст.

Ссылки, рассуждения, чертежи, формулы. Евклид — просто Евклид, а не царь математиков или светоч знаний. Апполоний — просто Апполоний. Птолемей — Птолемей. Чуть-чуть отредактируйте текст, и перед вами стиль XX-ХХI века. А Аристотель — «философ».

Но мы несколько отвлеклись. Вспомним, «философ» писал столь путано и тяжело, что стиль его вошел в пословицу. Детальное изучение его работ само по себе — исключительно трудная задача. Полагаю, что в наши дни среди специалистов по истории философии найдется очень немного скрупулезно проштудировавших все наследие Аристотеля в оригинале. Разве что несколько узких специалистов — «аристотелеведов». Хайям же, бесспорно, изучил все доступные ему работы философского наследия Запада и Востока. Ссылки на десятки самых разнообразных капитальных трудов великолепно свидетельствуют об этом. Если мерить по объему переработанной литературы, Хайяму может позавидовать любой доктор философских наук. Но Хайям еще и знаток мусульманской юриспруденции.

Но и это не все. Он еще и астролог. Мы уже говорили, Хайям прекрасно знает цену этой «науке», но чтобы постичь ее правила, необходимо все же поглотить много информации. Кстати, один из рассказов об астрологических познаниях Хайяма заставляет предположить, что он был знаком и с основами метеорологии.

Вспоминает ан-Низами ас-Самарканди: «…Султан послал в Мерв к великому ходже (далее следует длиннейшее имя ходжи), чтобы он попросил имама Омара предсказать: если они поедут на охоту, не будет ли в эти дни снега и дождя».

Хайям думал два дня, указал время, «отправился и усадил султана верхом». Дальше действие у ан-Низами развивается как у хорошего драматурга. Конечно, только-только султан выехал… «над землей распространились тучи, поднялся ветер, пошел снег, и все покрылось туманом. Все засмеялись. Султан хотел вернуться. Но ходжа имам (то есть Хайям) сказал, чтобы султан не беспокоился, так как пять дней не будет влаги. Султан отправился на охоту, и тучи рассеялись, и пять дней не было влаги, и никто не видел туч».

А под конец рассказчик добавляет, что Хайям, насколько ему известно, астрологии совершенно не доверял… Но предсказывать погоду Хайям должен был поневоле — это одно из стандартных требований султанов к своим мудрецам. Следовательно, в какой-то степени он владел метеорологией. (И здесь автор с великим трудом удерживается от сопоставления восточных мудрецов с современным бюро прогнозов).

Наконец, он был врачом. Об этом не раз упоминают биографы. И помимо этого, Хайям еще занимался теорией музыки. И помимо этого, переводил с арабского на персидский. И последнее. Вспомним, что ему приходилось выполнять различные каждодневные мелкие поручения шаха — типа предсказания погоды или толкования снов.

Рубаи Омара Хаяма

Да! Мы забыли, что он еще и поэт. Сколько ни пытались мы оттянуть роковое мгновение — оно настало. Статья о Хайяме немыслима без подробного разговора о его стихах – рубаях. А разговор этот немыслимо вести иначе как в восторженно-почтительном тоне. И малейшее отступление от стиля восхваляющего — самое скромное, самое невинное, самое крохотное, вызовет, — мы знаем это, — негодующие окрики многих. Ибо Хайям – фигура иконописная. И религия хайямитов имеет на Западе сто с лишним лет собственной истории.

Как во всякой религии (мы пользуемся случаем, чтобы процитировать самих себя) существуют секты, есть толкования, споры, яростные непримиримые противники, но опять же, как и положено, всех объединяет одно — безоговорочное, слепое, безрассудное поклонение.

А Хайям, как нам кажется, заслуживает лучшей участи. На западе Хайям-поэт родился в 1859 г. Эдвард Фицджеральд опубликовал первый перевод примерно сотни четверостиший, и мир был потрясен. Оказалось, что где-то, то ли в Турции, то ли в Персии, то ли пятьсот, то ли тысячу лет назад некий человек думал о том же, о чем думает просвещенный XIX век, и, мало того, формулировал свои мысли в великолепных стихах.

Хотя вся Европа уже много столетий признала, что от древних греков можно ждать подобных вещей, но «от каких-то персов…» — это было настоящее откровение. И мы рискуем подозревать, что неумеренное восхищение Хайямом, почти истерическую моду на его стихи, отчасти можно объяснить внутренним (может быть, неосознанным) пренебрежением представителей европейской культуры к культуре Востока.

Самодовольство встречается чаще, чем об этом принято говорить; и когда средний читатель вдруг открывает, что какой-то Хайям, живший Бог весть где и Бог весть когда, думал о том же, о чем и он, причем думал лучше и глубже и (повторимся) к тому же писал чудесные стихи — естественно, чтобы сохранить для себя одну из основных аксиом своего крохотного интеллектуального мирка — неколебимую уверенность: я — имярек, может быть, и уступаю во многом части моих современников (незначительной, конечно), но уж наверное превосхожу по уму и культуре любого древнего турка, чтобы сохранить это столь дорогое сознание превосходства, Хайям объявляется исключительным, непревзойденным гением поэзии.

Так все становится на места. Гений — это исключение. С гениями имярек не соперничает. Гению позволено все, даже предвосхитить все сомнения и переживания за тысячу лет до его — имярека — рождения. Так, вознося на пьедестал одного, вырывая его в заоблачные выси, бессознательно, вероятно, унижают ту культуру, что создала поэта.

А вот лишнее свидетельство восторженной поверхностности хайямитов: где-то на задворках научных фолиантов ютится уже с начала восемнадцатого столетия известный десятку-другому специалистов скромный однофамилец поэта — математик Омар Хайям. Именно однофамилец. Даже в 1897 г. энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона помещает две статьи. Одна — «Омар Аль-Кайями» — о математике, другая — «Омар Хайям» — о поэте.

Уже стихи Хайяма переведены на все европейские языки, уже созданы многочисленные клубы его имени, уже историки математики знают, что Хайям — один из гениев их науки, уже можно в исследованиях о Хайяме-математике встретить небрежные слова: «кроме того он, кажется, писал стихи» — но два Хайяма все еще не могут объединиться.

Если говорить совершенно строго — вопрос о Хайяме-поэте не ясен до сих пор. Неясно все. Специалисты до сих пор не могут договориться даже, какие именно четверостишия (рубаи) действительно принадлежат Хайяму.

Естественно, у нас не может быть собственной версии. Можно лишь указать на размах разногласий. Число «подлинных» рубай Хайяма колеблется от двенадцати до тысячи с небольшим. Число это скачет от исследователя к исследователю, меняясь в зависимости от взглядов, научной традиции, школы, даже возраста ученого. Причем можно, пожалуй, подметить любопытный закон: чем старше ученый, тем охотней он увеличивает число «канонических» рубай.

Мировоззрение Хайяма-поэта — еще большая трагедия для историков литературы. Еще в конце позапрошлого века русский востоковед Жуковский дал следующий реестр характеристики Хайяма: «Он вольнодумец, разрушитель веры; он безбожник и материалист; он насмешник над мистицизмом и пантеист; он правоверный мусульманин, точный философ, острый наблюдатель, ученый; он гуляка, развратник, ханжа и лицемер. Он не просто богохульник, а воплощенное отрицание положительной религии и всякой нравственной веры, он мягкая натура, преданная более созерцанию божественных вещей, чем жизненным наслаждениям: он скептик-эпикуреец, он персидский Абу-л-Ала, Вольтер, Гейне».

За последующие 100 с лишком лет мало что изменилось. Весь перечисленный набор можно найти и в самых современных исследованиях. Но этого мало. Даже если принять, что авторство определенных рубай установлено бесспорно, уж совершенно неясно, в каком именно возрасте их написал Хайям. А жизнь он прожил долгую. И мировоззрение семидесятилетнего старика — с этим все, вероятно, согласятся — несколько отличается от взглядов двадцатилетнего юноши. Впрочем, можно оперировать и не столь крайними датами.

Тридцатипятилетний Александр Сергеевич Пушкин отвергал многое во взглядах двадцатилетнего Александра Сергеевича. Если вспомнить еще, что древнейший известный нам список был сделан через три с половиной века после смерти поэта, если вспомнить, что многие из четверостиший Хайяма встречаются у самых разных поэтов и после него, если вспомнить все это, то вопрос об авторстве рубай оказывается почти безнадежно запутанным. Но остаются стихи. И среди всех взаимоисключающих, противоречащих друг другу рубай есть несколько десятков таких, какие мог бы написать физик и математик — человек, не исповедующий ни ислама, ни христианства, ни единой религии вообще, кроме религии знания и науки.

Когда б я был творцом — владыкой мирозданья

Я небо древнее низверг бы с основанья

И создал новое — такое, под которым

Вмиг исполнялись бы все добрые желанья

Хайям ли написал их, или кто-то неведомый, но подписался бы под этим циклом Хайям заведомо. Потому что мы знаем его научные трактаты, а там, хотя он скован формой и боязнью сказать что-либо лишнее («если ты мыслишь — все время будь настороже»), и в его трактатах прорывается иногда на поверхность тяжкая горечь, горечь вечно одинокого странника.

Эти мотивы отнюдь не новые в поэзии. И в этом смысле данная философская линия поэзии Хайяма (точнее — связанная с именем Хайяма) мало что открывает нового.

То, что судьба тебе решила дать,

Нельзя ни увеличить, ни отнять.

Ты думай не о том, чем не владеешь,

А от того, что есть, свободным стать.

Так писал Омар Хайям, когда он не занимался математикой, философией, метеорологией, медициной, астрономией…

О том, каков он был, какие созвучия вызывал в душе немногих истинных друзей и ценителей, ответил, может быть, лучше других Низами Самарканди. «В году пятьсот шестом в Балхе, на улице Работорговцев, в доме эмира Абу Са да Джарре во время пиршества я услышал, как Доказательство Истины Омар сказал: «Могила моя будет расположена в таком месте, где каждую весну ветерок будет осыпать меня цветами». Меня эти слова удивили, но я знал, что такой человек не будет говорить пустых слов.

Когда в году пятьсот тридцатом (1135— 1136 г. н. э.) я приехал в Нишапур, прошло уже четыре года с тех пор, как этот великий закрыл лицо покрывалом земли, и низкий мир осиротел без него. И для меня был он наставником.

В пятницу я пошел поклониться его праху и взял с собой одного человека, чтобы он указал мне его могилу. Он привел меня на кладбище Хире. Я повернулся налево и у подножья стены, огораживающей сад, увидел его могилу. Грушевые и абрикосовые деревья свесились из этого сада и, распростерши над могилой цветущие ветви, всю могилу его скрыли под цветами.

Мне пришлись на память те слова, что я слышал от него в Балхе, и я заплакал, ибо на всей поверхности земли в странах Обитаемой четверти я не увидел бы для него подходящего места».

Автор: Н. Натанов.