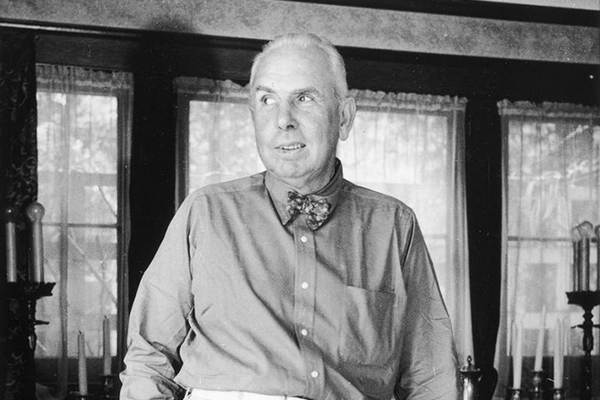

Теодор Драйзер и его любовь к науке

Теодор Драйзер был великим писателем, потому что был человеком, сердце и ум которого жаждали познать Вселенную. Еще мальчиком он любил подолгу гулять в лесах Индианы. Он мог часами просиживать на берегу какого-нибудь озера или пруда, созерцая лягушек, стрекоз, разную мелкую живность, которая обитает около воды. Его стремление к познанию жизни во всех ее проявлениях было поистине ненасытным. Именно это и привело Драйзера к серьезному увлечению наукой.

Надо сразу же сказать, однако, что Драйзер не занимался углубленным изучением какой-либо одной отрасли науки, хотя он и отдавал предпочтение биологии. Его интересовали все области современной науки, и в конечном счете он стремился найти научное объяснение сущности жизни.

В конце 20-х годов Драйзер начал серьезно, систематически штудировать научную литературу, встречаться с учеными. Одним из них был его друг Калвин Бриджес, крупный ученый, удостоенный Нобелевской премии за работы в области генетики. Бриджес пригласил Драйзера побывать в морской биологической лаборатории в Вудс-Холле, где он занимался научными исследованиями. Ученый предоставил писателю возможность самому заняться биологическими наблюдениями.

В Вудс-Холле Драйзер провел все лето 1929 года. Большая лаборатория располагалась в центре приморского городка, заполненного отпускниками, студентами и учеными. По вечерам за столом в доме Бриджеса завязывались долгие, серьезные беседы. Послушать, о чем говорят Драйзер и Бриджес, приходили студенты.

В Вудс-Хогле Драйзер изучал рост клеток. Позже, в своих «Заметках о жизни», он писал: «Подумать только, какие изменения претерпевает зародышевая ткань — глаз, нос, ухо формируются из обыкновенного комочка мяса, покрытого кожицей!».

Вот это удивление и восхищение чудесами, которые открывала перед ним наука, и определяло философский характер заметок Драйзера.

Драйзер продолжал посещать лаборатории и библиотеки, на его столе росли груды книг и заметок, из которых со временем, как он надеялся, должна была сформироваться его философия. Он нанял секретаря, который должен был помогать ему в исследованиях и перепечатывать на машинке материалы. Часто бывало так, что Драйзер и сам не знал, в какую рубрику отнести ту или иную заметку. Тогда он просил перепечатать ее в шести экземплярах и раскладывал копии в разные ящики своей картотеки. Именно так Драйзер поступил с наброском об эмоциональном воздействии цвета, который он написал, прочитав одну газетную заметку. В тот день я пришла навестить Драйзера, и он попросил меня перепечатать набросок в шести экземплярах, хотя я тогда еще не работала с ним. Черновик был написан неразборчиво, усеян помарками: Драйзер спешил, он боялся, что забудет мелькнувшую мысль. Вот этот набросок, озаглавленный «Эмоции».

«Городские власти Лондона, стремясь уменьшить число самоубийств на мосту Блэкфрайерс Бридж, выкрасили это мрачное старое сооружение в ярко-зеленый цвет. Число самоубийств сократилось более чем на треть. Может быть, зеленый цвет изменял настроение или образ мыслей тех, кто потерял веру в себя? Или сказалось прекращение воздействия черного цвета, который традиционно ассоциируется с трагедией и смертью? Несомненно одно — зеленое объективно проявляет себя, как «зеленое». Несомненно, вы не думаете: «Это — зеленое». На какое-то мгновение ваше сознание проникается зеленью предмета, на который упал ваш взгляд. Затем это ощущение вытесняется или изменяется регистрацией в вашем сознании других предметов, людей, воспоминаний, которые вызваны зеленым цветом. В данном случае невозможно подумать: «Это — желтое». Акт регистрации цвета носит слишком ярко выраженный физический характер.

Следовательно, мысль есть физико-химическая реакция, впечатление, однажды зафиксированное в уме. Следовательно, данный акт регистрации цвета автоматически ассоциируется с предшествовавшими актами регистрации зеленого, а также тех цветов, которые противоположны зеленому, или действий, вызываемых зеленым цветом. Весь этот процесс в целом является физическим.

Летом 1936 года Драйзер снова надолго приехал к ученым в лабораторию, на этот раз в морскую лабораторию Колд-Спринг Харбор, расположенную на Лонг-Айленде, в часе езды от Нью-Йорка. Здесь он наблюдал эксперименты, участвовал в обсуждении их результатов, наслаждался обществом мыслящих людей, искренне преданных своему делу. Он писал:

«Здесь очаровательно. Эти люди! Эти ученые! Как искренни! Сколько в них самопожертвования, совершенной порядочности! После жизни в атмосфере глупой и бессмысленной драки за деньги — основное мерило всех ценностей — приехать сюда и найти их стоящими совершенно в стороне от всего этого! Два доллара за кров, семь- восемь долларов в неделю за питание. В восемь часов утра гонг сзывает всех на завтрак. Затем целый день работа — гонг на обед раздается только в шесть часов, И какая простая пища! Восхитительный, чистый, приветливый мир мысли! Я благоговею перед ним. Я исполнен почтения!»

Если бы Драйзер имел возможность оставаться в такой атмосфере спокойствия и сосредоточенности, он, без сомнения, завершил бы свой труд, главным содержанием которого был бы блистательный синтез научных наблюдений и идей. Хотя он и продолжал собирать материал, но ему редко удавалось урвать время на большее, чем заметки и наброски для будущей книги. Его сердце целиком было отдано социальной борьбе. В те дни он начинал играть все более видную роль в борьбе против поднимающего голову фашизма.

Если сделать краткий обзор материалов, которые остались после Драйзера, станет очевидно, что он охватывал обширную область фактов — научных, психологических, философских. Первую часть своего труда он предполагал посвятить детерминистскому, биологическому и психологическому подходу к проблеме человека. Во второй части должен был преобладать философский, умозрительный подход к всеобщей проблеме жизни и смерти. Набросок плана заканчивается на первый взгляд неожиданно — рассмотрением таких тем, как смех и музыка. Смех и музыка — это, по мнению Драйзера, ключи к чему-то вечно живущему в сущности человеческой натуры.

Заметки Драйзера, разложенные в 40 ящиках, хранятся сейчас в Драйзеровской коллекции Пенсильванского университета. Библиотека Пенсильванского университета выпустила специальную брошюру, в которой рассказывается о том, в каком состоянии находятся «Заметки о жизни». Автор брошюры м-с Найда Уэстлей, куратор редких книг и Драйзеровской коллекции, пишет:

«Взгляд, брошенный на представленные наброски, которые переделывались много раз, показывает, что Драйзер не предполагал создать точно очерченное исследование философии двадцатого века; его целью было соединение того, что можно извлечь из научных открытий и современных социальных суждений, с его собственными умозаключениями о жизни.».

Я знакома лишь с частью этих «Заметок», так как не имела пока возможности изучить их все. Однако у меня многие годы бережно хранятся те фрагменты, которые Драйзер диктовал мне. Вот короткий, но замечательный по красоте отрывок, который Драйзер продиктовал мне в 1932 году:

«Мир воображения — это мир вечности. Поколения приходят и уходят, так же как и их деяния, многочисленные, тесно переплетенные. Но вечность видит и буйное цветение и гниение опавшей листвы бесконечного времени и бесчисленных миров. Высоко поднимается великолепный цветок воображения, окрашенный отражением оттенков и настроений, к которым приближается наш мир, постигающий свою цель только с помощью воображения».

В разделе «Потребность в неведении» я нашла набросок, написанный в характерной для Драйзера манере. Он любил «перевернуть монету» и посмотреть, что на оборотной стороне. Именно так он поступил на этот раз с общепринятой истиной «Знание — добро». «Неведение — это в определенном смысле истинный сад Эдема. Это — царство покоя, противоположное царству беспокойства. Оно может дать больше удовольствий и чудес, нежели мудрость. Наконец, оно необходимо для «прогресса» мудрости и познания. Ибо не ищут то, что имеют, и не учатся тому, что знают. Т. Д.»

Он часто ставил свои инициалы на разрозненных листочках бумаги, чтобы они не затерялись случайно. Далее, под заголовком «Тайна», он пишет: «Ущерб исследованиям и знаниям, которые добываются в результате исследований, наносит то, что почти все исследователи забывают или не способны связать сумму всех научных результатов в некое блистательное целое — иначе говоря, в некое всеобщее решение. Теории множатся, но ни в одной из них пока еще нет ответа на загадку жизни».

В той же папке хранится заметка с описанием поразительного строительного искусства самца и самки утконосов, этих причудливых созданий, полуптиц-полурыб. Они строят круглое гнездо с тремя потайными камерами, одна из них, самая дальняя, предназначена только для самки и ее детенышами.

Драйзер неизменно от небольших деталей восходит к крупным обобщениям. В связи с этим в одном из набросков для первой главы — «Механизм, называемый Вселенной» — он ссылается на Эйнштейна. «В своих попытках создать концепцию физической Вселенной, говорит Эйнштейн, ученый может свободно выбирать основные аксиомы своей картины мира. Однако свобода выбора этих аксиом никоим образом не похожа на свободу писателя-романиста. Скорее она похожа на свободу человека, занятого решением хорошо составленной загадки. Он может в качестве решения назвать любое слово, но существует только одно слово, которое действительно отвечает всем условиям загадки. Природа, такая, какой она воспринимается нашими пятью органами чувств, сходна с хорошо сформулированной загадкой. Это есть следствие нашего доверия к органам чувств. И успехи науки укрепляют это доверие.

Создание физической теории, указывает Эйнштейн, состоит из ряда последовательных шагов конструктивного мышления, и каждый из шагов увеличивает расстояние между основой теории и тем, что может быть воспринято нашими пятью органами чувств». Вот это «конструктивное мышление», о котором говорил великий физик, и пленяло Драйзера, руководило им в его работе.

Автор: Маргарет Тьядер.