Диалог с византийской литературой

В XIX веке на культуру перестали смотреть как на сумму случайных и независимых друг от друга творческих достижений. В ней увидели, наконец, систему. Отдельные, если хотите, «жилые секции» сложились в многоэтажное здание. Первый этаж составили эволюционные ниточки развития отдельных жанров (эпос, трагедия и т. д.) или отдельных видов искусства (архитектура, живопись…). Прямой связи между этажами не было: каждый из таких жанров или видов искусства представлялся замкнутым целым, развивающимся по собственным внутренним законам. Человечество последовательно продвигалось по эволюционной линии — от низших форм культурной деятельности к высшим, или современным, формам…

Но с конца позапрошлого века становится все более очевидным, что эволюция жанра или вида искусства не есть замкнутый, послушный только собственным законам процесс. Эпоха — экономические условия, общественный строй, социальная психология — во многом определяет характер существующих жанров или видов искусства. Иными словами, все конкретные явления культуры любой эпохи несут на себе ее печать, ее признаки, могут принадлежать только ей. Те же эссе писались по разному в разные времена и это вполне естественно (к слову заказать эссе или сочинение можно на сайте https://tebezachet.ru/esse-sochinenie).

Культура каждой эпохи выступает теперь перед учеными как неповторимое соединение лишь ей свойственных элементов. Уникально здесь не одно сочетание их, но и они сами, хотя, разумеется, традиция, воздействие фактов прежних культур оказываются весьма заметными.

Ранние формы культуры перестали казаться нам низшими, недоразвитыми вариантами высших (современных) ее форм. Еврипид не есть недоразвитый Шекспир, а Роден — это не ухудшенный Микеланджело. Но коль скоро каждая культурная эпоха оказывалась неповторимой, самобытной, перед исследователем культуры возникали две трудности: Во-первых, многоэтажное здание человеческой культуры словно бы рассыпалось: движение культуры перестало представляться лестницей (пусть со ступенями разной величины, с площадками для остановок и с выбоинами). Возникла даже опасность вовсе утерять главную идею — движения, развития культуры, которая будто бы (так иногда начинало казаться) не развивается во времени, а только разнообразится в пространстве. (Об истории развитии культур можно было бы сделать хорошую курсовую или дипломную работу, а помощь в написании подобной работы можно получить на сайте “Тебе зачет”, узнайте подробнее тут.)

Во-вторых, подчеркивая принципиальное отличие разных культурных эпох, мы рисковали прийти к тезису о принципиальном взаимонепонимании двух культур. Если трактовать, к примеру, культуру средневековой Европы как недоразвитую современную культуру, мы можем подходить к ней с доступными нам мерками (хотя результаты такого подхода оказываются весьма сомнительными), но если считать, что обе культуры (средневековая и современная) неповторимо самобытны и строятся каждая на своих принципах, — где гарантия, что средневековые принципы вообще постижимы для современного человека?

Думаю, что обе эти трудности мнимы. Своеобразие другой культуры — чисто историческое явление, и движение культуры может быть понято, но лишь вместе с движением общества. Надо только помнить, что это диалог с другой культурой, и не требовать, чтобы ее нормы совпадали полностью с привычными нам оценками.

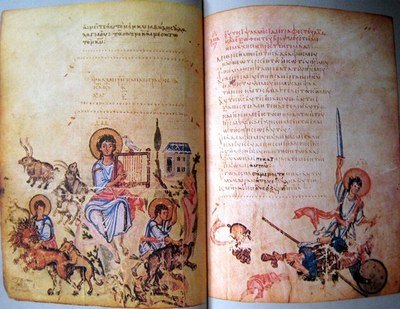

Ниже пойдет речь об одном, очень ограниченном участке человеческой культуры — о литературе средневековой Византийской империи. Для своего времени эта культура сыграла огромную роль. Но возможен ли ее диалог с нами? Думаю, что возможен, и не только потому, что в византийских памятниках обнаруживаются намеки на человеческие свойства и страсти, живые и по сей день. Гораздо существеннее то, что, вдумчиво проникая в византийскую литературу, мы можем представить себе жизнедеятельность особого, на нас не похожего и вместе с тем человеческого общества. И это, на мой взгляд, чрезвычайно интересно. Тем более что для Киевской Руси именно византийское общество — среди всех ее соседей — сыграло наиболее важную культурную и историческую роль. Пожалуй, можно сказать, что в современном мире наследниками культурных ценностей Византии в наибольшей степени являются славянские культуры, в их числе украинская.

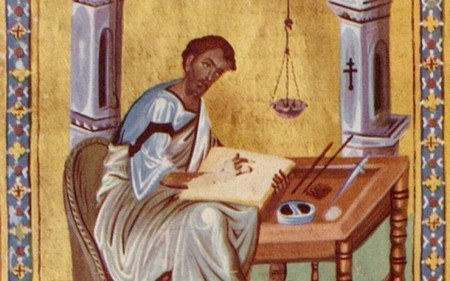

Как и многие другие люди искусства на протяжении долгих столетий, византийский писатель Михаил Хониат, живший на рубеже XII—XIII веков, разбирал вопрос о том, работает ли художник, прислушиваясь к соображениям, требованиям и пожеланиям многочисленных «потребителей» искусства, ориентируясь на зрителя, который будет воспринимать созданное им, или же он руководствуется только собственными замыслами и помыслами? После долгого разбора аргументов Хониат занимает, в конце концов, гордую позицию «безразличия к толпе»: художник, по его суждению, должен исходить из своего вдохновения, из своей внутренней жизни.

Тот же вывод делали многие мастера слова и кисти. («Ты сам свой высший суд», Александр Пушкин.) Но историки, литературоведы и критики склонны считать эту независимость иллюзорной. Творчество — не монолог художника, оно всегда — диалог с читателем и зрителем, и язык творчества должен быть доступен и близок тому, с кем мастер ведет диалог. Но что это значит — «язык творчества»?

Всякий язык имеет своей задачей передачу той или иной информации, и писатель своими сочинениями передает читателю определенную информацию. Один пласт такой информации как будто предельно ясен — это ее прямое, рациональное, адресованное логическому мышлению, четко очерченное содержание. Во второй половине XI века византиец Симеон Сиф написал книгу «О свойствах продуктов питания» (теперь бы такое произведение, наверное, назвали «Книгой о вкусной и здоровой пище»). Вот произвольно выбранный из нее отрывок: «Оленье мясо выделяет дурные соки, трудно переваривается и порождает (в организме) черную желчь. Следует воздерживаться от (мяса) оленей, убитых в летнюю пору, ибо летом они обильно питаются змеями и ехиднами, отчего сильно хотят пить. Но природа научила их, что они умрут, если выпьют воды, переваривая эти (существа), и поэтому олени преодолевают жажду, сгорая от нее».

Конечно, современный диетолог не примет объяснений Сифа: утверждение, будто олени едят змей, — легенда, впрочем, весьма распространенная в средние века. Однако отрешимся сейчас от вопроса о достоверности сообщения Симеона Сифа, — характер его информации ясен и, я бы даже сказал, однозначен: оленина плохо усваивается, особенно мясо животных, убитых летом.

Но книга Сифа — научная проза. Сообщением определенных сведений, по сути дела, исчерпывается его задача. Ныне утверждения Сифа вызывают комический эффект — явление, которого писатель никак не мог предусмотреть; впрочем, ему остается утешаться тем, что сходную судьбу пережили многие научные гипотезы. Однако далеко не всегда византийский литературный памятник исчерпывается смысловой, или «содержательной», информацией.

В самом деле, прочитаем стихи византийского поэта VI столетия Романа Сладкопевца, обращенные как будто бы к усопшим, нерушимому покою которых он противопоставляет треволнения мира:

Не видел я в мире бесскорбного.

Ибо жизни превратно кружение:

Кто вчера величался гордынею,

Того нынче зрю я поверженным,

И плетется с сумою роскошествовавший,

И терзается гладом изобиловавший;

Вы одни спасены от превратностей,

Воспеваете в вечном служении:

«Аллилуйя!» Неженатый в тоске угрызается,

А женатый в суете надрывается.

Бездетный терзаем печалями,

Многодетный снедаем заботами;

Те во браке печалью снедаемы,

Те в безбрачье бесчадьем терзаемы,

Только вы посмеетесь сим горестям…

(Перевод С. С. Аверинцева)

Ритмика, бесспорно, дополнительное средство, воздействующее на психический настрой читателя. Разумеется, ритмика — не единственное среди таких дополнительных средств византийской литературы.

Чтобы пояснить это, обращусь к сочинению современника Симеона Сифа — Кекавмена, чья книга «Советы и рассказы» (название дали исследователи книги, а не сам автор) изобилует наставлениями на разные случаи жизни. «Свежих грибов не ешь, — советует, между прочим, Кекавмен, — потому что из-за них много домов опустело». На первый взгляд может показаться, что между наставлением Кекавмена и рекомендацией Сифа нет никакой разницы. И в самом деле, один советует воздержаться от свежих грибов, другой — от мяса оленей, убитых в летнюю пору. Но приглядимся внимательнее: Сиф хочет раскрыть механизм вредного действия оленины, а Кекавмена механизм действия грибов на желудок не волнует, об ядовитости их он сообщает в форме, создающей ощущение тревоги, — «много домов опустело». И лишь в контексте всего сочинения Кекавмена ясно, зачем ему это потребовалось.

Сиф-ученый пишет о том, какие продукты вредны и какие полезны. Кекавмен-писатель рассказывает (как и Роман Сладкопевец) о том, что мир полон тревог и бед. Они окружают человека со всех сторон: от жены — неприятности, от службы — невзгоды, от попоек и болтовни со знакомыми — опасности. Казалось бы, что надежнее дружбы? Но вот как смотрит на это Кекавмен: «Если у тебя есть друг, живущий в другом месте, и если он проезжает через город, в котором ты живешь, не помещай его в своем доме… Он опорочит твою прислугу, стол, порядки, будет расспрашивать о твоем имуществе, имеешь ли то или это. Да что много говорить? Если найдет возможность, то будет подавать любовные знаки твоей жене, посмотрит на нее распутными глазами».

Опасность, которую сулят свежие грибы, оказывается в одном ряду с десятками других угроз, нависающих над человеком. И хотя Кекавмен не формулирует эту мысль с чеканностью, свойственной стихам Романа: «Не видел я в мире бесскорбного, ибо жизни превратно кружение», — он нагнетает ее с помощью серии эпизодов («рассказов») и наставлений («советов»), которые сплетаются в печально однородную картину жизненных превратностей.

Эмоциональная, художественная информация в византийском литературном произведении заключена в связях между отдельными элементами памятника. Эти связи могут быть ритмическими (чередование ударных и безударных слогов в предложении), основанными на созвучиях (ассонансы, игра слов), живописными (метафоры, сравнения); вот, для примера, одна фраза, ритмически завершенная и скрепленная, — эпиграмма на вино византийского поэта X—XI веков Иоанна Геометра:

Ты — храбрость, юность, бодрость,

клад, отечество:

Для трусов, старцев, хилых,

нищих, изгнанных.

(Перевод С. С. Аверинцева)

Гораздо труднее почувствовать те связи между элементами памятника, которые — как тема жизненной превратности у Кекавмена — пронизывают все произведение. Оказывается, у ряда византийских писателей сумма сравнений и метафор обнаруживает и социальные интересы писателя, и его умонастроение. Византийский богослов Симеон, живший на рубеже X—XI веков, и в проповедях и в поэтических гимнах использует для метафор и сравнений образы из распорядка царского двора, из чиновничьей деятельности, из ремесленной и торговой жизни. У византийского историка Никиты Хониата, младшего брата уже известного нам Михаила, сравнения и метафоры почерпнуты, как правило, из пугающего мира бурь, кораблекрушений, диких зверей, болезней, засад и сетей, из которых не уйти, не вырваться. Все эти образы подчеркивают и усугубляют ту атмосферу безнадежности, которую Никита создает своими повествованиями о бессилии правителей империи и ее развращенного населения спасти Византию от внутреннего развала и внешнего натиска накануне 1204 года, когда крестоносцы заняли Константинополь.

Содержание «Истории» Никиты Хониата логически воздействует на ум читателя, образная система — непосредственно на его эмоции. Конечно, в реальной действительности оба пласта литературного языка — информационный и художественный — соединены, как мышцы и кости живого организма, неразрывно: их можно разъединить только под лупой исследователя.

Но если идеи и сюжеты византийских литературных памятников нам в общем и целом понятны, если в них сравнительно легко можно увидеть отражение социальных, политических, религиозных противоречий эпохи, то художественно-эмоциональная сфера византийской литературы подчас кажется настолько чуждой, что иные исследователи вообще склонны отказать этой литературе в художественности. Византийские памятники неприятно поражают современного читателя пристрастием к стереотипным выражениям, обилием цитат и ссылок на Библию и гомеровские поэмы. Их авторы сознательно отказываются от психологического объяснения человеческих поступков.

Но можем ли мы быть уверенными, что воспринимаем византийскую литературу так, как ее воспринимали сами византийцы? Не утрачиваем ли мы каких-то существенных моментов из-за того, что не понимаем в достаточной степени ее «языка», из-за того, что контекст утрачен, забыт?

Византийских писателей нередко упрекали в «цитатничестве», в стремлении выразить свои представления о мире готовыми формулировками из Ветхого и Нового Завета, из гомеровских поэм, из древнегреческих трагиков. В самом деле, византийские ораторы и историки постоянно уснащали свою речь классическими цитатами. То и дело они повторяли гомеровские словосочетания, такие, как «тенистые горы» или «крылатое слово».

Но дело-то в том, что гомеровская лексика создавала и почву для неожиданных ассоциаций, расширяла возможности того, что сегодня мы называем в литературе подтекстом. Византийский историк начала XIV века Георгий Пахимер мимоходом раскрывает нам возможности, таившиеся в использовании гомеровской лексики. По его словам, патриарх Арсений, подписывая один документ, заметил, что делает это «омиотропос»; греческое слово «омиотропос» буквально означало «таким же образом», то есть «как все». Но Пахимер добавляет: «У Поэта (Поэт с большой буквы для византийцев — всегда Гомер) слово «Омиос» (такой же) было среди худших, и патриарх обозначил им вынужденность и дурной характер своего подписания, то обстоятельство, что он поступал так не по доброй воле и радостно, но сознавая необходимость и насилие». Для образованного византийца, воспитанного на Гомере и Библии, подобная лексическая игра была понятной, доставляла радость.

Но, кроме того, цитата создавала ощущение вневременности, космичности, грандиозности описываемых событий. Когда уже упомянутый Никита Хониат, оплакивая захват Константинополя крестоносцами в 1204 году, нагромождает одну библейскую цитату на другую, он поступает так не потому, что не в силах найти своих слов для описания катастрофы. Относя торжественные и скорбные речения древнего пророка Иеремии к началу XIII века, он ставил падение византийской столицы в единый ряд с центральными событиями человеческой истории, какими были для византийцев события, описанные в Библии.

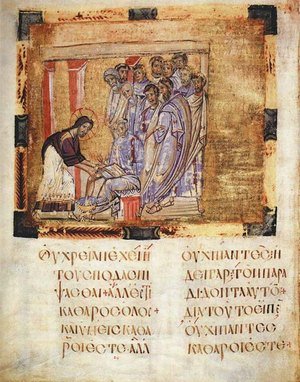

Стереотипы, то есть трафаретные, повторяющиеся образы, не были в византийской литературе признаком беспомощности или окостенения. Стереотип — прежде всего один из элементов литературного этикета, соблюдение которого вносило в художественный мир ощущение порядка. Герой риторического сочинения непременно сравнивался с солнцем, лучи которого разгоняют тьму, — читатель и слушатель заранее ждали определенные образы, и их обязательное повторение — столь же обязательное, как повторение на определенных местах иконописных ликов в храме, — творило иллюзорную устойчивость художественного мира.

И тут мы подходим к противоречию, которое, пожалуй, можно назвать важнейшим в византийской литературе. Как мы видели, в своей «содержательной» информации византийские писатели (во всяком случае, многие среди них) исходили из принципа превратности бытия. Незащищенность человеческой личности в условиях деспотического государства, отсутствие реальных гарантий собственности и свободы, размытость сословных границ и возможность, как феерической карьеры, так и катастрофического падения по служебной лестнице — все это дополнялось постоянной военной опасностью, необходимостью отражать вторжения арабов, печенегов, норманнов, турок и многих других народов. В отличие от средневекового Запада Византия не создала ни слаженных социальных групп (здесь общины, цехи и т. п. были куда более «рыхлыми», непрочными), ни автономных коммун, ни устойчивой феодальной иерархии, основанной на вассально-ленных связях, — индивид ощущал себя затерянным в житейском море непредвиденных опасностей.

Византийская религиозно-философская мысль отказалась от античного мифологического образа богини Тихи (больше известной у нас под латинским именем Фортуны), произвольно и прихотливо распоряжавшейся человеческими судьбами. Она выдвигала в противовес идею божественного Промысла, руководствующегося целесообразностью и человеколюбием. Но византийцы не могли не видеть, что действия Промысла не совпадают с человеческой логикой, и настойчиво трактовали Промысел как непостижимый. В этом мире, где нестабильность была возведена в принцип (Промысел непознаваем, действует по «неизреченному слову»), тяга к устойчивости оказывается общественной страстью. Порядок в искусстве был нужен, чтобы противопоставить его «беспорядку» в жизни.

Повторяю еще раз: стремление к стереотипности — не признак «неловкости» византийских художников. Они ведь умели создавать совсем нестереотипные, весьма сложные и индивидуальные образы. Вот, например, как писатель XI века Михаил Пселл рисует Иоанна Орфанотрофа, всемогущего временщика, управлявшего страной от лица своего брата — императора Михаила IV.

«…Он обладал быстрым разумом и был проницательнее любого другого — об этом позволял судить уже сосредоточенно грозный взгляд его глаз. За дела он принимался усердно и проявлял большое трудолюбие; опытностью он превосходил всех… Он не стремился никого погубить, но и не терпел ни от кого пренебрежительного отношения; не причиняя никому зла, он умел принять столь грозный вид, что многих устрашал этим, удручал своим обличьем. Да, многие, напуганные выражением его лица, удерживались от дурных поступков… Он был таким образом для царя воистину оградой и братом: ни днем, ни ночью не слагал он с себя забот — даже когда он погружался в развлечения, участвовал в попойках и праздничных церемониях, надлежащее рвение не покидало его…

Таковы его качества, достойные похвалы, но были и противоположные. Он был пестр душою (то есть многообразен, хитроумен; так греки говорили о Прометее и Одиссее) и применялся ко всякому роду общавшихся с ним людей, а в то же время вел себя противоречиво: каждого, кто приходил к нему, он издали встречал с порицанием; когда же тот приближался, принимал его с благосклонностью, словно видел впервые… Он хотел жить величественно, а дела вести царственно, но этому препятствовали врожденные его свойства, и его натура, если так можно выразиться, не отринула прежнего чревоугодия; вот почему уж если он садился пить (а эта страсть владела им), то быстро докатывался до всяческого неприличия. Но и в этой ситуации его не покидали государственные заботы и никоим образом не смягчалась звериная суровость его взгляда, не разглаживались его брови…»

Такую характеристику, разумеется, никак не назовешь стереотипной. Стереотип сочетался с индивидуализированным образом, обобщенное описание — с любовным выписыванием конкретных деталей. Византийский писатель Евстафий Солунский рассказывает о взятии норманнами Солуни в 1185 году, чему он сам был свидетелем. Посторонний человек, замечает Евстафий, назвал бы это событие колоссальным, несчастнейшим ужаснейшим или воспользовался иным подобным эпитетом. Но тот, кто сам пережил падение города, не найдет, пожалуй, имени для бедствия. Не без оснований можно было бы сказать о «затмении великого светоча», но эти слова отметят лишь масштаб бедствия, а не силу кипевших страстей.

Вот почему Евстафий старается дать представление о солунских бедствиях через отдельные живые эпизоды, подчас через крохотные детали. Он пишет даже о городских собаках, большую часть которых норманны безжалостно перебили. «А если и уцелела какая-нибудь, то лаяла и бросалась теперь только на византийца, к норманну же подползала, повизгивая. Познали даже собаки всю меру несчастья». Каков диапазон! От затмения великого светоча до псов, лающих на своих и ластящихся к завоевателям, — и именно в этом диапазоне, в этом противостоянии абстрактного и конкретного сказывается художественная напряженность.

Увлекающая читателя напряженность почти никогда не достигается в византийской литературе с помощью острого сюжета. Он редко привлекал византийских писателей. Их сочинения, как правило, распадаются на завершенные самостоятельные эпизоды и легко могут быть оборваны в любом месте или, наоборот, продолжены. И психологическая драма (за очень редкими исключениями) не находила места в византийской литературе, герои которой обычно либо не меняются психологически от начала до конца повести, либо же переживают внезапное превращение, своего рода просветление, обусловленное не их духовным кризисом, а воздействием внешнего фактора. Безразличие к сюжетному и психологическому драматизму, кстати сказать, объясняет, почему театральные зрелища практически не нашли себе места в византийской культуре. Их в чем-то заменило… богослужение, в котором жесткий этикет выходов, возгласов, жестов и песнопений идеально отвечал тяге византийцев к иллюзорной устойчивости.

Основой напряженности становился показ полярных противоположностей. Героями византийских житий святых были патриархи, царицы, монахи, полководцы, крестьяне, ремесленники, бездомные бродяги. При всем различии их жизненных судеб почти все они отмечены одной противоречивой особенностью: с одной стороны, герои житий — смиренные люди, пренебрегающие житейскими интересами, отвергающие плотские радости, не заботящиеся о богатстве, красоте, элегантности; все то, что составляло античный этический идеал — гармоничное развитие тела и духа, отвергнуто начисто. И неудивительно, что будничные люди видели в «святых» только несносных чудаков, нарушающих общественные приличия.

А с другой стороны, эти убогие, увечные, ущербные люди поднимаются выше законов естества, они чудесным образом преодолевают пространство и время, отдают распоряжения стихиям, подчиняют хищных животных, предсказывают будущее, исцеляют и даже воскрешают. И лишенное конкретности, нередко переходящее из жития в житие стандартное описание подвигов героя сопрягается с неожиданными бытовыми и даже физиологическими деталями.

Византийская литература отражала социальную и политическую борьбу своего времени. Мы найдем в ней прямые похвалы и прямое осуждение многих царей и патриархов, целых социальных группировок, религиозных движений, административных мероприятий и военных экспедиций. Но при этом она была художественной литературой, не сводимой к ее «содержательной» информации. И хотя ее «язык» во многом чужд современным эстетическим принципам и к тому же во многом утерян, забыт, мы все-таки можем попытаться проникнуть в художественную манеру византийского литературного творчества. А значит, понять ее, хотя бы относительно, и разделить чувства ее создателей.

Автор: А. Каждан.