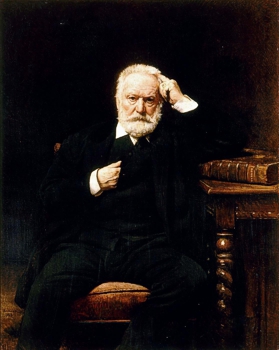

Виктор Гюго и его время

Виктор Гюго всегда гордился тем, что был ровесником века. 1802: наш век двухлетним был. Каждый французский школьник знает первую строку в «Осенних листьев», с которой перекликается и концовка сборника, когда поэт говорит о себе: «Я сын своего века». Но не был ли этот сын века скорее его отцом? Стремление Гюго сыграть свою роль на подмостках истории объяснялось не только живим интересом к событиям и судьбам современной ему послереволюционной эпохи, но и рано сформировавшимся убеждением, что истинный писатель — это символ своего времени, его духовное содержание.

Время представлялось воображению Гюго огромными сколами, а каждое столетие — живой осязаемой реальностью. «Легендой веков» назвал он свое эпическое повествование о путешествии человечества по дорогам истории. Для Гюго каждый век был как бы единым целым с одному ему присущим обликом. Исторические личности, напротив, виделись ему лишь воплощением своей эпохи. Прибегая к своему излюбленному приему двойной метафоры, он восторженно восславляет «человека-эпоху» («l’homme siècle»). В своем трактате «Вильям Шекспир» Гюго подтверждает, что каждая эпоха концентрируется в какой-нибудь одной личности. Когда такие люди сходят со сцены завершается целая эпоха. Да и в романах Гюго найдется немало героев, которые, пусть скромнее, воплощают в себе целое столетие либо олицетворяют чудом уцелевшие обломки былых времен.

Безусловно, эта идея объединения человека и его времени непосредственно связана с оценкой Гюго своей собственной роли как писателя. В Книге жизни, считал он, есть некая путеводная нить, идущая от Данте к Шекспиру, Паскалю, Вольтеру и так вплоть до самой новой эры, возвещенной Великой французской революцией. Вот в чем причина столь необычного «самовосхваления» Гюго в трактате «Вильям Шекспир»: здесь его гений противостоит гению XVI столетия, поэт Франции — поэту Англии, но главное в том, что он, величайший французский писатель послереволюционной эпохи,— певец совершенно нового мира, он — пророк, мечтатель и мыслитель, провидящий наступление небывалой в истории человечества эры.

Если оценивать писателя с этих позиций, становится очевидным, что Гюго видел некую внутреннюю логическую связь между своим литературным творчеством и вообще присутствием в этом мире с происходящими в нем политическими переворотами и социальными изменениями. Поэт считал XIX век эпохой беспрецедентной, отмеченной стремлением к самобытности. Как все гениальное, это утверждение проникнуто одной идеей, идеей Революции, которая, по словам Гюго, явилась великим переломом в истории человечества, поворотным пунктом в его судьбе. Отныне творчество, историческое становление и гражданский долг, казалось, всегда будут идти рука об руку.

Нет ничего удивительного в том, что, рассуждая, таким образом, Гюго видел роль мыслителя или художника не столько в прославлении народа, сколько в его созидании. Вера в возможность с помощью искусства придать конкретную форму этой пока еще размытой, но обладающей потенциальной мощью фигуре простого народа, красной нитью прошла через все его творчество. Похоже, он с юных лет утвердился в мысли, что именно в этом и состоит миссия писателя.

В XIX в. драматург, романист или поэт (а Гюго выступал во всех трех качествах) должен был сам созидать свою аудиторию, что не могло не иметь политического значения. Как утверждал Гюго в трактате «Вильям Шекспир», этом своего рода «исповедании веры» поэта, «толпа превращается в публику, чтобы потом стать народом». Главное предназначение творческой личности — преобразовать толпу и «создать народ». «Народ» — это, без сомнения, один из наиболее идеологически значимых символов века и одно из ключевых слов в словаре Гюго.

Озабоченность глубокими социальными проблемами современного ему общества чувствуется во всех произведениях Гюго, даже в тех из них, которые, казалось бы, далеки от политики. В романе «Бюг-Жаргаль», где речь идет о восстании рабов 1791 г., в результате которого образовалась Республика Гаити, слышны отзвуки Французской революции. Яростный натиск повстанцев перекликается со взятием Бастилии, и здесь политическая борьба оказывается важнее судеб отдельных людей. Творчество Гюго-романиста неотделимо от истории. Именно политические силы — главные герои его произведений. Самые драматичные эпизоды «Отверженных» проходят на фоне баррикад и уличных боев в начале 1830-х годов, овеянных событиями Июльской революции. Еще более показательно настойчивое напоминание о битве при Ватерлоо, которая была в глазах писателя одновременно и «концом света», и возвращением в прошлое, и зарождением нового — другими словами, одним из основных, хотя и проблематичных переломных моментов в судьбах Европы.

Даже в «Тружениках моря», где на первом плане стоит эпическая картина борьбы человека со стихией, остро ощущается связь с историческими событиями современной автору эпохи. Не случайно капитан Летьери спускает свое судно на воду 14 июля. Революционер в мореплавании, старый шкипер получил прозвище «человек-революция» («l’homme révolution»). Он гордится тем, что вскормлен «молоком восемьдесят девятого года». В сюжетную ткань романа постоянно вплетаются события, перекликающиеся с эпохой Реставрации (свержение Виллеля, смерть папы Льва XII), напоминая, что эта аллегория и ее фантастические персонажи и чудовища рождены историей.

Историческая и политическая окраска романа «Девяносто третий год» не нуждается в комментариях. Название говорит само за себя. Но даже в произведениях, непосредственно не перекликающихся с событиями политической жизни XIX в., чувствуется неразрывная внутренняя связь с ними. В основе сюжета «Гана Исландца» — восстание рудокопов.

Действие «Собора Парижской богоматери», хотя и разворачивается в 1482 г., во многом воспринимается как историческая аллегория и пророческое предвидение событий Великой французской революции. Избрав для своего романа переходную эпоху, Гюго связывал ее в своем сознании с переходным характером первых дней правления Луи-Филиппа. Но хотя появление печатного слова и знаменует в «Соборе Парижской богоматери» конец феодализма (Книга должна заменить Собор), в романе звучит и ностальгия по былому и его ценностям. Этой исторической двойственностью (стремлением к будущему и тоской по прошлому) проникнута ключевая глава произведения под названием «Вот это убьет то».

Политическая неопределенность чувствуется и в «Человеке, который смеется». Здесь тоже речь идет о прошлом (об Англии XVII—XVIII вв.), однако действие постоянно перекликается с событиями современной автору и его читателю жизни. Поэтому история вечно смеющегося чудовища — жертвы королевского абсолютизма, в жилах которого (хотя он сам того не знает) течет кровь дворянина, воспринимается как символ конца господства аристократов.

В хвалебный гимн XIX веку вплетаются и отходящие в прошлое события и образы. В «Отверженных» Гюго назвал его «великим веком» (выражение довольно двусмысленное, поскольку это словосочетание во Франции традиционно связывается с эпохой правления Людовика XIV), а зарю новых идеалов сравнил с «утренним выходом короля», создав ироническую картину, одновременно напоминающую и дискредитирующую деспотический версальский этикет. Еще до своего изгнания Гюго начал все больше ощущать вдохновляющее воздействие Революции. Уже в 1834 г. в эссе о Мирабо, в котором он создал столь похожий на собственный автопортрет, образ человека «обреченного» быть гением, Гюго воспел солдат Революции, этих провозвестников водоворота идей, имя которому – девятнадцатый век. В его речи при избрании во Французскую академию (1841) связь Революции с XIX веком проступает еще яснее.

Восславив Наполеона как самим провидением ниспосланного сына Революции, способного превратить историю в некое эпическое полотно, он заявил о преданности своей эпохе («Я люблю свое время») несмотря на все ее перевороты и жестокости.

И все-таки во взгляде Гюго на великий век, усматривали очевидный парадокс: ведь он пытался объединить две, как тогда считалось, несовместимые области — политику и литературу. То или иное мировоззрение может послужить причиной определенных политических действий (хороших и плохих), и в этом смысле литературу следует считать одной из форм политической борьбы. Слово писателя и его мысль уже заключают в себе действие и могут стать самостоятельной силой.

Конкретные политические действия нередко идут вразрез с общими теоретическими рассуждениями. Однако в заключительной части книги «Рейн» Гюго приписывает величие новой Франции заслугам ее «литературного духовенства». Литература становится для него не только общественной силой, но и властительницей духа.

По сути дела, Гюго создал свое собственное революционное мировоззрение. Из событий и чаяний Великой французской революции сложились строки новой истории дерзаний человеческого духа и созидательной работы разума.

Автор: Виктор Бромберт.